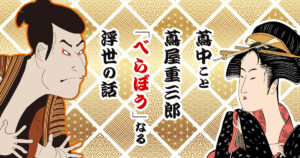

NHKの朝ドラ「らんまん」で俳優神木隆之介が演じる槙野万太郎が植物学の雑誌を刷るために、石版印刷を学んだことは記憶に新しい。

万太郎が習得したのは石版印刷である。わたしはそれまで石版印刷というものを知らなかったのでとても興味深かった。

石版印刷は石を彫るのではなく水と油が反発する性質を利用したものである。石版の上に油を含んだ墨で絵柄を描き、その上からアラビアゴム液を塗る。石板を濡らし油性のインキを塗ると水の部分は弾かれ、絵が描かれた部分だけにインクが付着するのでそれを転写するという方法で、これが今のオフセット印刷の元祖である。このおかげで万太郎の「植物学雑誌」が世に広まった。

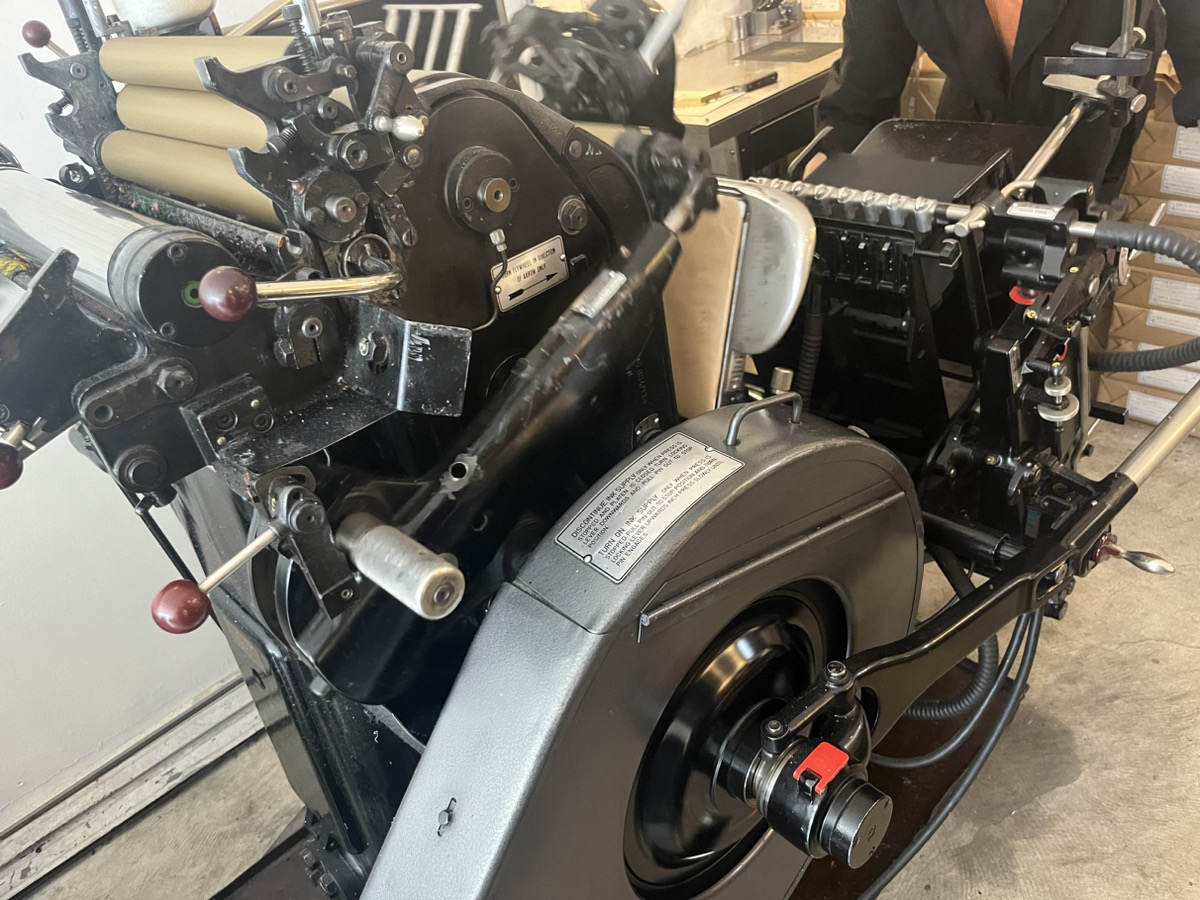

昔の印刷というと歴史の教科書でならった活版印刷のイメージが強い。

活版印刷は1450年ごろドイツの金細工師ヨハネス・グーテンベルクが発明した。

1400年代というとルネサンス、活版印刷は火薬・羅針盤と並ぶ三大発明の一つである。

活字を並べた組版(活版)にインクを塗り紙へ転写し印刷する方法で凸版印刷と呼ばれる。

実はこの活版印刷の出現は宗教改革に大きな影響を与えた。

宗教改革はカトリック教会の発行した「免罪符」に異を唱えたマルティン・ルターによって始まる。当時、聖書は複製するのには人の手で写本するしかなく大変貴重なものだった。一般の信者の目に触れることもなく、権力者の言葉を信じるしかなかった。活版印刷の発明により、ルターは聖書をドイツ語に翻訳し大量に印刷した。聖書が平民の目に触れるようにしたのである。

ルターが翻訳した聖書はあっという間に広がった。彼は聖書を読んで自分で解釈するべきと説いたがカトリック側に受け入れられず破門されてしまう。やがて、ルター派として、カトリックから分離したプロテスタントが生まれるのである。

さて、こうしてカトリックとプロテスタントに分かれたのだが、美術史においても大きな影響がある。

ルネサンス以前、絵画は今のように描きたいものを自由に描くものではなかった。国家や教会がパトロンとなり依頼されたものを描いていたのである。パトロンのなかでもカトリック教会の力は大きく、必然的に祭壇画や聖書の挿絵などの宗教画がほとんどであった。

宗教改革がおこり活版印刷により聖書が平民にも伝わり、プロテスタントの力が大きくなる。プロテスタントは聖書の教えを大切にすることを説き、宗教画は偶像崇拝に当たるとして強く非難した。権威が衰えてきたカトリックのとった対抗策が、対抗宗教改革である。カトリックは宗教美術は偶像崇拝ではなく、宗教芸術であるとし、その後、開催されたトレント公会議においてもその言い分は認められた。カトリックは字の読めない人にもわかりやすく信仰を伝えられるようによりダイナミックにそしてわかりやすく表現された美術の力を頼り布教したのである。これにより、ミケランジェロやカラヴァッジョなどの活躍が始まるのである

一見関係のないように見える活版印刷と美術だが実は深い関りがあるのである。